Correva l’anno 1823. Il potentissimo John Quincy Adams, in quel tempo Segretario di Stato del Presidente James Monroe e di lí a poco egli stesso Presidente degli Stati Uniti d’America, scriveva a uno dei suoi ambasciatori: «Ci sono leggi di gravitazione politica come quelle di gravitazione fisica, e cosí come un frutto staccato dal suo albero dalla forza del vento non può, anche se lo volesse, non cadere al suolo, cosí Cuba, una volta separata dalla Spagna e rotto il vincolo artificiale che la lega a essa, è incapace di autosostenersi e deve necessariamente gravitare verso l’Unione Nordamericana, e solamente verso di essa».

Sebbene quel “frutto” si sarebbe successivamente liberato dal dominio coloniale spagnolo, ma non dall’ostilità economica e politica dei governi di Washington, sta di fatto che appartenevano ancora alla corona di Spagna le banchine portuali dell’Avana dove, il 16 Dicembre del 1835, i piedi di Antonio Meucci tornavano a toccare terra dopo due mesi e mezzo di navigazione.

Ma, chi era Antonio Meucci? Meticoloso scienziato? Geniale tecnologo? Fortunato inventore? Talentoso autodidatta? Infaticabile sperimentatore? Generoso ricercatore? Quanto alle risorse qualitative, le ebbe e le elargí quasi tutte: fu meticoloso geniale talentoso infaticabile generoso, però fortunato proprio no. Quanto al lavoro, negli ottant’anni di sua vita fu di tutto, ma in speciale e decisivo modo, dopo essere stato appassionato studente nelle discipline artistiche e scientifiche all’Accademia di Belle Arti di Firenze, fu superlativo tecnico di palcoscenico, formatosi sotto la guida di Alessandro Lanari, il leggendario impresario ottocentesco del Teatro della Pergola. Un uomo di teatro, insomma, che proprio grazie alla solidità della formazione scientifica e tecnica e all’eccellenza della creatività professionale ebbe modo di scoprire il principio fondante della telefonia, cioè la trasmissibilità a distanza della voce umana per via elettrica.

Sfolgorava una giornata di sublime estate caraibica, mentre Antonio sbarcava dal brigantino Il coccodrillo portando con sé un bagaglio di conclamata reputazione e di ben collaudati ferri del mestiere. Camminava leggero e felice. Leggero, per essersi lasciata alle spalle ogni minaccia d’arresto o di ben peggio da parte della gendarmeria del Granduca di Toscana, a scomputo della militanza nella Carboneria e della partecipazione ai moti pre-risorgimentali del ’31-’33. Felice, per il poter tenere abbracciata teneramente Ester, l’amore della sua vita, sul cui altare aveva sacrificato una volta per tutte ogni residuale voglia degli amorazzi fin lí, e non di rado pericolosamente, frequentati.

Gente di teatro, Antonio e pure Ester, scritturati in qualità di “ingegnere, macchinista, disegnatore scenico” lui e “direttrice della sartoria” lei. Scritturati per cinque anni, non diversamente dagli altri 79 compagni di viaggio – cantanti, orchestrali e il resto dei tecnici – tutti selezionati dall’impresario cubano d’origine catalana don Francisco Marty y Torrens e imbarcati a Livorno assieme a una montagna di attrezzeria scenica. Infatti, don Francisco, meglio noto a Cuba come “Pancho Marty”, intendeva importare per il Teatro Principal dell’Avana, da lui stesso gestito, l’allora massima attrazione mondiale e cioè l’opera italiana.

In realtà, quando Pancho Marty aveva fatto vela verso l’Italia teneva in mente ben altro che scritturare tutto quel costoso ben-di-dio, fatto di squisiti artisti e superlativi tecnici, soltanto per trapiantare il melodramma nel Principal, teatro sí principale per Cuba ma del tutto irrilevante al di fuori dell’isola dove Cristoforo Colombo per la prima volta aveva messo piede sul continente americano. In buona sostanza, l’armata teatrale reclutata in Italia era destinata al Principal solo per aspettare che si potesse traslocarla in una sede di tutt’altro spessore.

Pancho Marty, infatti, stava già attuando l’ambizioso piano concertato con Miguel Tacón y Rosique, nuovo governatore di Cuba insediatosi all’inizio di Giugno del 1834. Si trattava di costruire e far funzionare un nuovo grande teatro, in mezzo ai prati distesi al di là della cinta fortificata della capitale. Un teatro come pochi se n’erano visti nel mondo. Un teatro che avrebbe dovuto costituire un’attrazione irresistibile, in forza dello sfarzo dell’edificio e in virtú del virtuosismo degli spettacoli. Fattori, questi, che agli occhi di tutti avrebbero dovuto vistosamente celebrare la gloria della Casa Imperiale di Spagna, degli ottimati capitalini e dello stesso governatore, ma che ancor piú avrebbero dovuto furtivamente funzionare da traino per l’imponente speculazione edilizia fuori le mura grazie alla quale Tacón e il suo entourage miravano all’accrescimento delle rispettive ricchezze.

Ovviamente, l’intesa tra il governatore e Pancho Marty riguardava pure le modalità di realizzazione, da condurre in perfetto stile da “razza padrona”: il governo coloniale avrebbe messo a disposizione il materiale da costruzione, la mano d’opera, composta da un piccolo esercito di braccianti, galeotti e schiavi, nonché i fondi per tutte le altre spese sotto forma di anticipazione da rimborsare con estrema comodità.

L’avventura transoceanica della coppia Antonio-Ester era cominciata a Firenze, dietro le quinte della Pergola, dove tutti e due si guadagnavano da vivere, s’erano innamorati e avevano poi deciso di sposarsi. Adesso, entrambi lavorano nel Teatro Principal e, trascorsi appena due mesi dall’approdo all’Avana, Antonio, nel Febbraio del 1836, viene convocato da Pancho Marty: «Sentite, señor Meucci, Sua Eccellenza il Governatore ha ricevuto da Madrid l’autorizzazione e oggi io ho firmato il contratto che m’impegna a costruire e condurre el nuevo coliseo en la zona de extramuros. Il teatro ha da funzionare di qui a due anni, in tempo per la temporada de Bailes de Carnaval. Per come dovrà farsi il palcoscenico e per tutte le attrezzature, io mi fido solo di voi, señor Meucci. Avete carta bianca e prenderete ordini solo da me».

Ci vollero quasi sei mesi per disegnare i progetti e allestire il cantiere. Poi, in Agosto, la costruzione ebbe inizio e la magnifica sala da mille e cinquecento posti, una tra le piú grandi del mondo, venne innalzata molto rapidamente, insieme con il mastodontico palcoscenico e tutti gli annessi e connessi, avendo a modello i migliori teatri europei, dal San Carlo alla Scala, dal Real di Madrid al Liceu di Barcellona.

Come stabilito, nel Febbraio del ’38 fu tutto pronto per la stagione dei Balli di Carnevale e il successivo 15 Aprile ci fu la scintillante inaugurazione ufficiale con il disvelamento della lastra mormorea proclamante l’intitolazione “Gran Teatro de Tacón” in onore del “provvido e munifico” Capitan General de la Isla de Cuba.

Da quel momento, il Tacón, pur ospitando anche concerti, conferenze, spettacoli di prosa e di danza, diventa il faro del Centro-America per il melodramma. Nei suoi primi anni sono di casa illustri musicisti, come Lauro Rossi, Luigi Arditi, Giovanni Bottesini, mentre a farla da padroni per il repertorio sono sopra tutto Bellini e Donizetti. Poi, quando entra in ballo Verdi, nei cartelloni si susseguono con ritmo incalzante i debutti che seguono a brevissima distanza quelli europei: nel 1846, Ernani, due anni dopo l’uscita alla Fenice, I lombardi alla prima crociata, tre anni dopo la Scala, e I due Foscari, a due anni dall’Argentina di Roma; nel ’47, Nabucco, cinque anni dopo la Scala; nel ’49, Macbeth, a due anni dalla Pergola. E cosí via.

Per tutti gli anni a venire, finché resteranno a Cuba, Antonio e Ester si occupano di far funzionare gli spettacoli in scena nel Tacón. Inoltre, Antonio è investito del ruolo di direttore generale per tutte le opere di manutenzione straordinaria, restauro e ammodernamento frequentemente necessarie in un teatro cosí grande e di non modeste ambizioni. Tra l’altro, impianterà l’illuminazione a gas in tutto l’immobile, inventerà un rivoluzionario sistema di ventilazione, creerà per le donne la toilette che mai prima era stata allestita in un teatro latino-americano, farà venire dagli States i macchinari con cui rende possibile sollevare e abbassare in pochi secondi il piano di palcoscenico, realizzerà un innovativo complesso di sipari comprendente anche un tagliafuoco.

Competenza, genialità e simpatia fanno di lui un personaggio tanto stimato e benvoluto da trasformarlo in una sorta di icona del Tacón e, il 16 Dicembre del 1844, gli valgono un riconoscimento raro e d’altissima distinzione, assolutamente inaudito in teatro per chi non sia un artista: la “beneficiata”, cioè la serata d’onore il cui incasso va devoluto interamente a beneficio del festeggiato. Ma, in fondo, Antonio a suo modo era anche lui un artista. E, come tutti gli artisti, era uno spirito inquieto, con il cervello continuamente in ebollizione, sempre all’inseguimento di idee inedite, che elaborava e coltivava con l’eleganza dell’artista e concretizzava con lucida razionalità scientifica e tecnica.

Ovviamente, il campo d’azione fondamentale restava il palcoscenico del Tacón, però nei ben attrezzati laboratori di scenotecnica e sartoria fatti costruire da Pancho Marty lí accanto, Antonio si dava da fare su parecchi altri fronti, tutti basati su applicazioni del suo sapere in fatto di chimica e fisica, spesso ricavando non marginali arrotondamenti del reddito.

A un certo punto gli venne in mente d’impegnarsi in esperimenti d’elettroterapia e in breve tempo conquistò tali successi da collezionare un’inesauribile clientela. Fu un giorno verso la fine del 1849 che gli capitò il caso destinato a rivestirlo di fama imperitura ma anche a rovinargli la vita.

Nei laboratori del Tacón stava sottoponendo a applicazioni d’elettroterapia un paziente affetto da mal d’orecchi. Antonio si trovava in una stanza ben distante da quella del paziente. L’uno e l’altro erano collegati mediante cavi di rame alla batteria di grossi accumulatori sistemata in un ambiente intermedio. Accadde che Antonio credesse di percepire, proveniente dal suo terminale di rame, una specie di eco della conversazione in atto con il paziente. Incredulo, chiese al paziente di voler collaborare. Come andò a finire lo racconta lo stesso Antonio, con le parole pronunciate nel corso d’uno dei processi che tanti anni dopo, a New York, avrebbero dovuto soddisfare la sua rivendicazione di paternità nell’invenzione del telefono.

«Presi i due utensili, quello che teneva nella mano l’individuo e il mio, e li foderai con un cartoccio di cartone onde rendere isolata la linguetta dal contatto con la carne; ordinai all’individuo malato che ripetesse l’operazione fatta anteriormente, che non avesse alcun timore di essere piú offeso dall’elettricità e che parlasse pure liberamente dentro al cartoccio. Lui lo fece immediatamente. Lui mise il suo cartoccio alla bocca e io misi il mio all’orecchio. Al momento che il suddetto individuo parlò ricevetti il suono della parola, non distinta, mormorio. Feci ripetere differenti volte nella stessa giornata. Di poi riprovai in differenti giorni e ottenni lo stesso risultato. Da questo momento fu la mia immaginazione e riconobbi che avevo ottenuto la trasmissione della parola umana per mezzo di filo conduttore unito con diverse batterie per produrre l’elettricità, a cui diedi il nome immediatamente di Telegrafo Parlante».

Scoperto il principio e intuite le conseguenti rivoluzionarie potenzialità, Antonio capí che il perfezionamento dell’invenzione e la sua commercializzazione implicavano la disponibilità d’una lunga dedizione a tempo pieno, di cospicue risorse finanziarie e d’un mercato vasto e dinamico ben diverso dall’asfittico affarismo dell’ambiente coloniale. D’altra parte, anche all’Avana l’irrefrenabile fervore libertario di Antonio cominciava a eccitare le spie della polizia, impressionate dalle sue frequentazioni degli indipendentisti cubani e dai suoi invii di finanziamenti all’errabondo Garibaldi. Sarà meglio cambiare aria! Ester condivide e allora i due mollano tutto, rastrellano i loro risparmi, mettono in valigia appunti e disegni riguardanti il Telegrafo Parlante e il 23 Aprile del 1850 salgono sulla nave Norma, che il 1° Maggio li sbarcherà a New York.

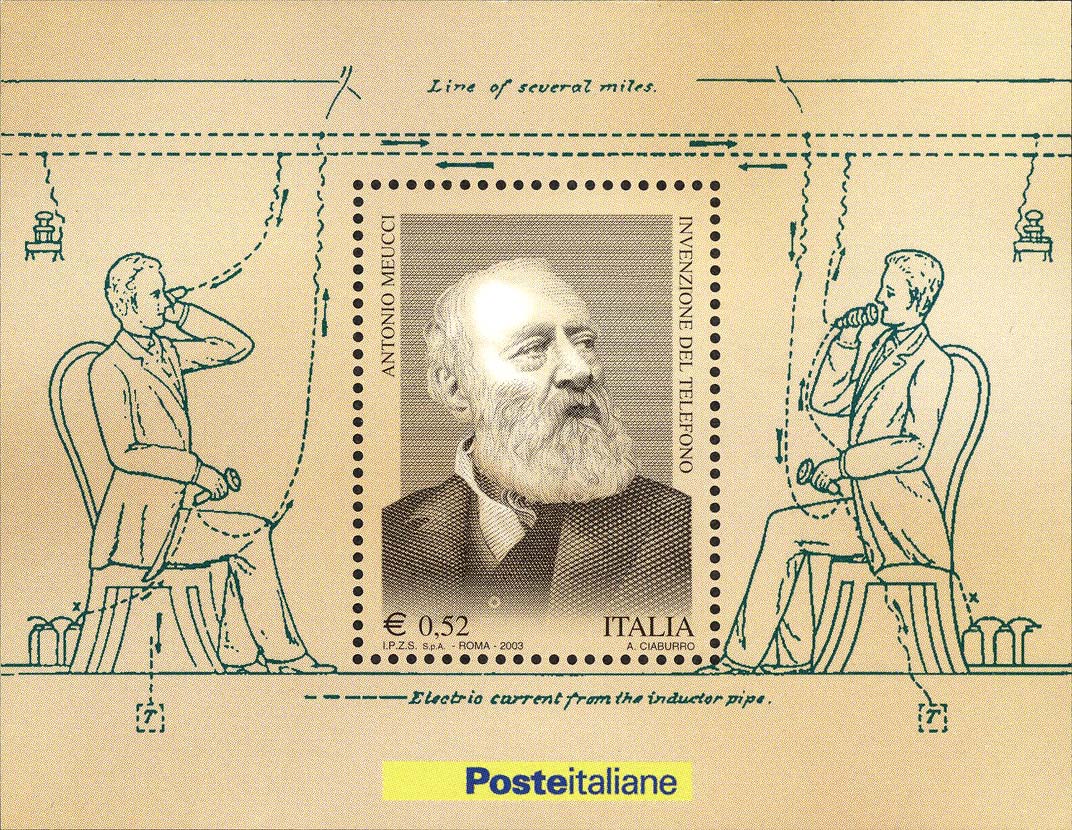

la Camera dei Rappresentanti riconosce le realizzazioni di Antonio Meucci e il suo lavoro nell’invenzione del telefono».

All’Avana, nel frattempo, all’inizio del Novecento, tutti i laboratori di Meucci e gli edifici contigui vengono demoliti per far posto alla costruzione del Centro Gallego, la monumentale e pretenziosissima sede sociale degli immigrati galiziani che ingloberà sala e palcoscenico del Gran Teatro de Tacón. Ci vorrà la Rivoluzione di Fidel Castro e Che Guevara per rovesciare i termini della situazione: a quel punto, gli arroganti saloni galiziani verranno riconvertiti in sale prove e di studio per il Ballet Nacional de Cuba e le altre attività di spettacolo dell’antico Tacón, il quale, con il suo originario palcoscenico e la sua intatta sala principale, ridiventa protagonista del complesso immobiliare che, nel 2016, a conclusione di un radicale ciclo di restauri e ammodernamenti, viene intitolato, in omaggio alla piú grande artista cubana d’ogni tempo, Gran Teatro de La Habana “Alicia Alonso”.

Sarà perché tutto quel che vi accade è pura creazione dello spirito umano, sta di fatto che qualsiasi teatro, prima ancora d’essere un edificio, è uno speciale organismo vivente, caratterizzato da qualcosa di simile a quello strabiliante processo di accrescimento che gli indagatori dei fenomeni naturali chiamano Spira Mirabilis. Cosí, nel corso del tempo, un teatro rimane sempre “quel” teatro: se muta aspetto e dimensioni, giammai muta la propria identità: lui rimane sempre uguale a se stesso.

All’Avana, perciò, il teatro di Meucci è sempre il teatro di Meucci, anche se nel corso di quasi due secoli esso ha cambiato faccia e nome una mezza dozzina di volte, anche se gli ambienti dove Meucci ha dato origine alla telefonia non esistono piú.

Del resto, di Antonio non molto rimane di tangibile: un po’ di memorabilia nella casa-museo di New York e quell’emozionante antenato del telefono da lui creato per la Pergola, cioè il condotto intramurale per la comunicazione a voce attraverso i diciotto metri che separano il piano di palcoscenico dalla sovrastante graticcia usata per la movimentazione degli scenari. Tuttavia, Antonio era di sicuro ben consapevole che dei teatranti nulla rimane: la loro è un’arte sublime ma effimera, che si scrive sull’acqua. È per questa caducità che gli dei amano la gente di teatro e ne salvano le anime nei Campi Elisi, dimora eterna per tutti gli amati dagli dei.

© 2018 by Sipario, il portale dello spettacolo

Il Faro 24! Le tue notizie. Abruzzo.

Il Faro 24! Le tue notizie. Abruzzo.