di Mario Cantoresi

Era impossibile per chiunque avere dei ricordi delle anime di Auschwitz.

Tutte quelle persone, in fondo, non erano state null’altro che un’infinita sfilata di volti senza nome e senza felicità e, nell’istante stesso in cui avevano messo piede nel campo di sterminio, il loro orologio temporale aveva iniziato la corsa verso la morte.

Sì… decisamente era impossibile per chiunque maturare l’abitudine ad una presenza fisica quotidianamente e ricorrente.

Lo sconosciuto che era al proprio fianco già il giorno seguente probabilmente non si sarebbe mai più rivisto.

Una routine… una monotona routine, proprio come quella di una catena di montaggio.

Ogni mattina ad Auschwitz arrivavano nuovi treni, i convogli lentamente varcavano il cancello d’ingresso ed i deportati, stipati fino al limite della capienza dentro carri bestiami dove avevano viaggiato anche per due o tre giorni in piedi e senza mangiare, venivano fatti scendere e smistati con brutale e teutonica solerzia.

Gli anziani finivano subito nelle camere a gas ed i loro cadaveri erano cremati nel giro di pochissime ore.

Si potevano bruciare fino a 2.000 persone al giorno grazie alla tecnologia ideata dai fratelli Topf.

In pratica le esistenze di vecchi e malati terminavano esattamente lì dove iniziava il fumo dei forni crematori e nessun Dio degli uomini, per quanto onnipotente, sarebbe più stato in grado grado di distinguerne le identità.

Erano anime dannate e basta!

Apolidi sia per le terra sia per il cielo, nessuno li avrebbe più cercati, la paura spesso supera gli affetti.

Ed in quella bolgia d’inferno un uomo stava chiedendosi come fosse finito in quel luogo.

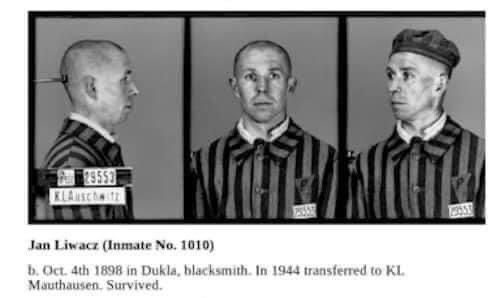

Si chiamava Jan Liwacz e non era ebreo, non era un criminale, non era neanche un misero ladro di galline.

Era soli un anonimo e silenzioso artigiano a cui il destino aveva riservato la sfortuna di possedere una nera officina da fabbro giusto all’interno del ghetto di Varsavia.

A Jan non interessavano minimamente né la politica né la religione.

L’unico scopo della sua vita fino ad allora era stato quello di riuscire a combinare il pranzo alla cena e quando venne arrestato dalle SS nei primi giorni del maggio del 1943, durante la devastante repressione della rivolta del ghetto, non capiva cosa volessero quegli invasati da lui.

“JUDE… JUDE KAPUT!!!” gli avevano urlato e poi giù botte a non finire con i fucili e con i calci nello stomaco.

“Non sono ebreo” aveva provato a rispondere ma tutto era stato inutile, le SS non comprendevano… o, più verosimilmente, non avevano intenzione di comprendere.

Solo qualche ora dopo il suo arrivo ad Auschwitz un ufficiale tedesco si rese conto che il prigioniero non era un Giudeo, ma ora era lì e ci sarebbe restato lo stesso, volente o nolente.

In fondo c’era bisogno di forza lavoro per le “necessità vitali” del Terzo Reich e poi un polacco era solo di un gradino più in alto nella piramide classista hitleriana rispetto ad un ebreo.

Fu in questo modo che gli occhi di Jan Liwacz videro tutto l’orrore che era possibile vedere.

L’uomo dalla sua officina di fabbro fu inerte testimone quando il Dottor Mengele sceglieva personalmente i bambini su cui avrebbe effettuato i suoi esperimenti e, quando quella volta dovette sostituire la serratura della porta dello studio del “Dottor morte”, vide anche la famigerata parete di occhi.

Sugli scaffali dello studio c’erano centinaia di bulbi oculari conservati nella formalina dentro teche di vetro.

Le abat-jour erano fatte di pelle umana.

Era la personale collezione di orrori di Mengele, e la bestia ne andava fiero!

Jan per ogni giorno che rimase nel campo di sterminio vide scheletri senza più volontà che erano costretti a lavorare fino allo sfinimento e che si auguravano di morire il più presto possibile.

Jan vide tutto ciò che nessun uomo oggi ragionevolmente crederebbe possibile ma, a pensarci bene, è proprio questo il motivo per cui ancora oggi, nel 2022, esistono ancora persone disposte a giurare che nulla di quello che è stato raccontato in realtà è mai accaduto.

Fu allora che Jan Liwacz, l’uomo a cui non interessava nulla di politica e di religione, trovò il coraggio di ribellarsi e divenne il rivoluzionario più creativo e geniale della storia del mondo.

Accadde quando Hans Frank, ovvero il “boia della Polonia” in persona gli commissionò la scritta da apporre sul cancello principale del campo di sterminio:

“ARBEIT MACHT FREI”

- Il lavoro rende liberi -“Forgia questa scritta schiavo!” – gli ordinò –

Fu un lampo di genio, un gesto di ribellione spontaneo ed altissimo.

La mente di Jan concepì di commettere un errore, voluto e costruito ad arte che, seppur evidentissimo, era incredibilmente celato per gli occhi della belve naziste che non potevano arrivare a vedere tanta astuzia.

Quell’errore lanciava un messaggio fortissimo al mondo esterno.

Un messaggio che però nessuno riuscì a comprendere per troppo tempo.

Solo molto dopo, quando ormai tutto era stato compiuto, il mondo intero potè scoprire con orrore il baratro in cui era finita la ragione degli degli uomini.

Ancora oggi l’errore volontario del povero fabbro di Varsavia è lì, sul cancello d’ingresso del Campo di sterminio di Auschwitz.

È il testimone feroce che grida giustizia per i morti di tutti gli Olocausti della Storia!

Jan Liwacz forgiò la lettera “B” a rovescio per denunciare quello che stava accadendo ad Auschwitz.

I nazisti non diedero peso a quella stranezza ma anche il resto del mondo purtroppo fece lo stesso.

Questo fu il messaggio dell’operaio fabbro Jan Liwacz, la sua personale ribellione all’orrore più grande dell’umanità:

“Non è come vi fanno credere.

Come fate tutti a non accorgervene?"

—————————————————————-Jan Liwacz morì il 22 aprile 1980, Bystrzyca Klodzka, in Polonia.

È sepolto nel cimitero di questa città a pochi chilometri dal confine con l’odierna Repubblica Ceca.

Molti di voi non sapevano neanche della

sua esistenza ma la scritta che Jan forgiò, ha rappresentato sicuramente il più alto grido di ribellione verso la pazzia degli uomini.

Qui termina questa storia e con essa anche il mio omaggio alle vittime di tutti gli olocausti.

Non ho più nulla da raccontarvi amici lettori… magari se me lo consentire vorrei solo chiedervi un briciolo di pietà per chi al posto del suo nome ebbe un numero tatuato sull’avambraccio, il numero dell’infamia che solo un coraggioso fabbro polacco ebbe il coraggio di denunciare.

Il Faro 24! Le tue notizie. Abruzzo.

Il Faro 24! Le tue notizie. Abruzzo.